“Jokpin adalah Jokpin.”

Oleh Ziyad Ahfi

Saya merasakan ada dua benturan gelombang yang mendengung dan saling bersahutan di dalam kepala saya sewaktu pertama kali membaca buku ini. Ada gelombang duka dan bahagia. Keduanya saling tarik-ulur kepentingan. Dua pasang arus yang sulit menyatu namun enggan berpisah apalagi memperlebar jarak. Kendati demikian, dua arus itu saya biarkan tetap ada, tumbuh dan tinggal di dalam diri saya, sebab “kenangan dan kesedihan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihabisi. Yang bisa dilakukan ialah mengolahnya menjadi warna dalam warna.” (Hlm.29)

Buku ini adalah novel perdana Joko Pinurbo, sekaligus buku pertama yang berhasil membuka pintu hati saya agar mempersilahkannya masuk untuk menjadi salah satu kitab terbaik yang pernah saya miliki dan akan saya baca berulangkali. Dan mulai sekarang, saya berusaha untuk tidak akan lagi menyebutnya sebagai “buku”, melainkan sebagai “kitab”. Sesuai kedudukan kitab, adalah menjadi tempat berlabuhnya jiwa-jiwa yang pergi membersihkan segala duka dan luka.

Kitab yang dekat dengan sastra realis ini tidak mengisahkan tentang perang ideologi, berita bagi-bagi kekuasaan, banjir-banjir yang menyelimuti kota-kota besar. Akan tetapi kitab ini hanya menceritakan tentang hal-hal kecil sederhana yang dibungkus melalui peristiwa-peristiwa yang sebetulnya sedih namun dibalut dengan gaya bahasa yang elegan dan menggembirakan.

Cover yang Melankolis

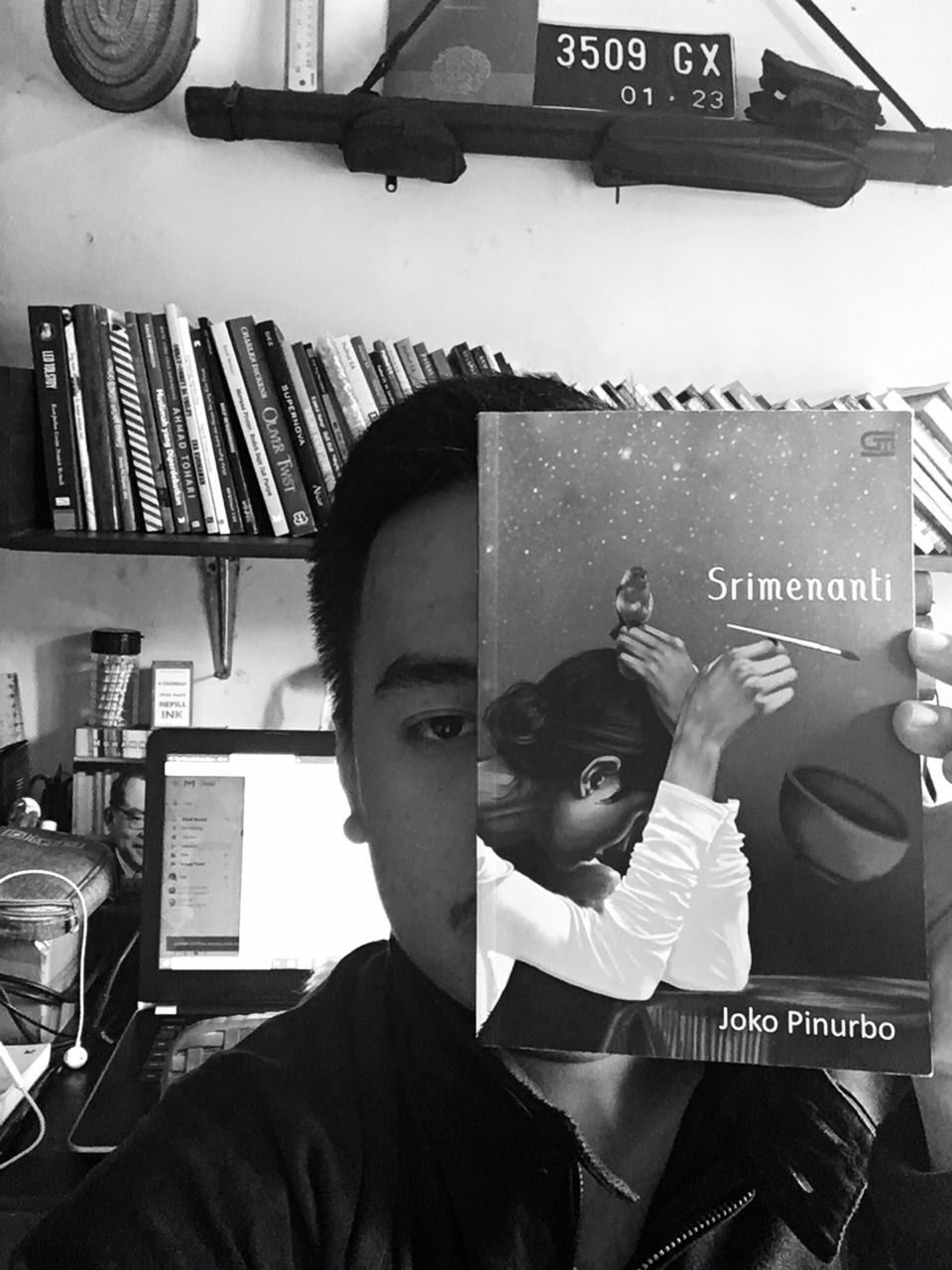

Jujur, ketika hendak membuka bungkus plastik luarnya saja, saya merasa cemas dengan penampakan sosok perempuan yang ada di cover buku ini. Ia seperti sedang bersedih, terlihat dari wajahnya yang menunduk membuang muram, kepalan tangan yang lelah menahan kuas dan tegak burung yang menganga, serta warna biru gelap yang dihiasi bintang-bintang membuat saya semakin yakin kalau buku ini adalah bukunya Jokpin yang paling melankolis di seantero jagat raya ini.

Kalau menengok ke bagian punggung buku, kita akan menemukan sepenggal kisah yang menjadi pengantar inti dari buku ini. Tentu potongan kisah ini tidak dipilih secara lotre, melainkan dengan pengamatan yang mendalam, supaya pembaca tertarik, dan setidaknya, sepenggal kisah ini, sudah mewakili seluruh jagat Srimenanti.

“Saya pernah ditanya wartawan, lukisanmu termasuk aliran apa? Saya malas dan tidak tertarik menjawab pertanyaan semacam itu. Saya tidak tertarik pada label. Hari-hari ini kegemaran bermain label kembali merajalela dan banyak orang lupa atau tidak menyadari bahayanya. Diam-diam saya jeri menanggung beban yang diakibatkan oleh permainan label dan stigma. Namun, bagaimanapun saya mencintai hidup ini. Di saat-saat rentan hati, ingin rasanya pergi mengasingkan diri. Pergi jauh ke sebuah pelukan dan berlabuh di bahu seseorang, tetapi pelukan siapa? Bahu siapa?”

Asal-usul Srimenanti

Seperti yang ditulis oleh penulis di lembaran ketiga, bahwa asal-usul terbitnya buku ini, terinspirasi dari salah banyak puisi Lord Sapardi Djoko Damono yang berjudul “Pada Suatu Pagi Hari”. Puisi yang menggambarkan sesosok gadis kecil yang sedang menunduk menangis sambil berjalan di sepanjang lorong gang, yang berharap hujan turun rintik, dan ia akan berjalan sendiri, tanpa ada seorangpun yang mengetahui. Dan Jokpin, membuat seolah-olah gadis kecil yang ada di puisi Sapardi itu hidup dan benar-benar ada, di dalam pembukaan tulisannya, yang ia kisahkan melalui tokoh “Saya”. Sepenggal pertemuan sakral dengan bocah yang sedang belajar menangis juga pandai berduka.

Setelah tokoh “Saya”, Jokpin menghidupkan satu tokoh lagi, yang nantinya di halaman pertengahan, akan kita kenali siapa namanya. Tokoh itu adalah sosok yang berada di cover buku ini: Srimenanti. Seorang Sri yang hidup dalam penantian. Menanti mas penyair, yang sempat ia lihat sedang membawa kilau langit biru di matanya. Yang mengusik hatinya. Yang pada akhirnya, kilau biru itu ia bubuhkan ke dalam sebuah lukisan. Ritual sehari-harinya. Melukis, lalu pergi merayakan kesendirian.

Si Penyair dan Si Pelukis

Dua tokoh inilah yang menjelma sebagai dua orang yang metode penceritaannya saling bergantian. Dua orang yang satu sama lain memiliki ciri khas masing-masing, tokoh “Saya” dekat dengan sosok “Si penyair” dan Srimenanti dekat dengan “Si pelukis.” Yang membuat saya tidak habis pikir, bisa-bisanya Jokpin menyatukan dua tokoh yang memiliki dua kepribadian berbeda ini hanya dengan satu sosok Eltece, sosok misterius yang kerap kali datang tanpa diundang, dan pergi tanpa diantar.

Di awal membaca, mungkin bagi yang belum menemukan bayangan apa yang hinggap di kepala Jokpin, akan sedikit susah-payah mencari titik temu antara bab pertama dengan selanjutnya. Teruslah membaca, sampai beberapa lembar halaman lagi, kalian akan berjumpa dan masuk ke kedalaman isi kepala Jokpin. Cobalah.

Memang kitab ini tidak menulis bab, nampaknya memang sengaja ingin mengecoh dan membuat pembaca curiga. Bukan Jokpin namanya kalau tidak cerdik. Ia akan menggunakan seluruh peralatan akalnya untuk membuat kita terkejut. Walau bahasa degilnya: kita sedang diajak bermain petak umpet. Bahasa pahitnya: kita sedang dikelabui. Bahasa sialnya: Asu!

Satire yang Elegan

Novel ini kental akan kritik berupa Satire yang cukup elegan. Misal, tentang pertanyaan Srimenanti kepada mas penyair, “Mas, puisimu termasuk aliran apa?” lalu mas penyair menjawab “Puisiku mengalir saja”. Ini juga hampir mirip dengan salah satu kutipan dari puisinya Jokpin yang kira-kira menanyakan hal yang sedikit sama: “Apa agamamu?” “Agamaku adalah air yang membersihkan pertanyaanmu.”

Satire ini ingin menunjukkan bahwa budaya sosial politik kita seringkali bersandar pada hal-hal yang remeh-temeh, yang masih bergelut soal label dan identitas. Padahal, kita selama ini sudah menyepakati bahwa cinta telah mempersatukan kita karena kesamaan nasib dan tujuan, dan ternyata semua begitu mudah dicerai-berai oleh politik.

Menukil sajak di halaman 78:

Inginnya

bersandar

di pundakmu

sambil dielus-elus kepala

lalu berbisik

“ini lebih enak

ketimbang

bersandar

pada ideologi”

Murni Fiksi

Kisah ini murni fiksi. Bila ada nama-nama yang masyhur kita kenali, itu hanya semacam silaturahmi Jokpin kepada kawan-kawan penyair. Ia juga mengutip beberapa penggalan sajak-sajak mereka, yang nantinya akan Jokpin hidupkan melalui gaya penceritaan ala Jokpin. Seperti Lord Sapardi, Rendra, Aan Mansyur, Faisal Oddang, Beni Satryo, Shinta Febriyani, Om Butet, dan lain sebagainya. Para Sastrawan itu seakan berkumpul dan bergumul di dalam benak saya, mereka hidup, ada di tiap imajinasi saya, sehingga saya sempat membayangkan bagaimana kalau seandainya apa yang diceritakan di dalam novel ini betulan ada dan nyata. Rasanya seperti sedang berada di tengah kesejukan yang ditemani setumpuk api unggun.

Penyair Menulis Prosa

Sebagaimana yang kita semua ketahui, nama Joko Pinurbo dikenang dan dikenal sebagai sosok penyair yang pandai mengangkut duka sekaligus mampu mengundang gelak tawa. Lewat beberapa karyanya, kita sudah bisa menebak, sosok legend ini hampir belum pernah menulis prosa. Hampir semua buku-bukunya adalah buku puisi. Paling tidak, ia juga bisa diingat sebagai seorang cerpenis, seperti beberapa cerpennya: “Laki-laki Tanpa Celana”, “Ayat Kopi” atau “Sebotol Hujan untuk Sapardi”, yang sudah malanglang buana ke mana-mana, di berbagai media-media sastra, ataupun blog-blog asal copast. Bahkan, menjadi teman galau di instastory pemuda-pemudi kekinian.

Lalu bagaimana seorang Jokpin menulis prosa?

Di dalam banyak interview, Jokpin sendiri mengaku sering kesulitan dalam menulis prosa. Selama ini ia merasa tertantang. Sampai pada akhirnya, tantangan itu muncul dari hasil provokasi lingkungan, terkhusus dari kawan-kawan pengarang, ungkapnya saat menceritakan proses kreatifnya dalam menulis novel ini, di Bentara Budaya Yogyakarta, pada Minggu, 31 Maret 2019 lalu.

Karena Jokpin selama ini dikenal sebagai orang yang seringkali menabung, merawat dan menjaga kata-kata, maka ia selalu memberanikan diri menantang kepalanya untuk berimajinasi sedemikan cerdik. Dan hasilnya, tentu tidak mengecewakan. Seorang penyair menulis novel? Inilah yang paling ditunggu-tunggu pembaca. Harapan tentang khazanah kata-kata baru sampai kiasan-kiasan yang belum pernah ditemui di manapun.

Jokpin Adalah Jokpin

Jokpin adalah Jokpin. Ia berbeda dari Joko-Joko yang lain. Bahkan Joko Widodo sekalipun. Untuk mendapat pembaca yang setia dan sulit mendua, ia menjebak lewat sebuah karya yang strategis. Melalui Srimenanti, kita akan lebih mudah mengenali siapa Jokpin sebenarnya. Mengapa ia berbeda. Mengapa ia tak sama. Dan Seberapapun jauh kita ingin mendua, kita akan menyadari bahwa mengabaikan buku ini mungkin akan sangat berbahaya.

Mari “Rayakanlah setiap rezeki dengan ngopi agar bahagia hidupmu nanti.” (Hlm.80)

Terima kasih.