“Tanpa disadari, kita sering melukai tanpa mengalami sentuhan fisik. Melalui apa? Bahasa.”

Oleh Ziyad Ahfi

Beberapa hari lalu kawan saya bercerita, ia sedang didera gejala kecemasan. Saya bertanya, apa yang sedang ia cemaskan sampai jidatnya berlipat macam baju lupa disetrika begitu?

Ia bilang, “begini bung, kemarin aku melakukan kesalahan fatal.”

“Kesalahan apa?” tanyaku.

“Jadi begini, awalnya aku cuma sekadar curhat sama pacarku, bilang kalau aku sedang khawatir, sebab dua hari ini badanku panas, demam, yang aku takutkan sekarang, bisa saja bukan cuma demam, bisa saja aku juga terinfeksi virus corona.”

“Kukira pacarku bakal merespon dengan penuh perhatian,” lanjutnya, “ternyata nggak. Dia malah bilang bahwa aku ini lemah. Katanya, harusnya aku yang lebih mengkhawatirkan dia. Sebab dia cewek. Dan cewek yang harus diprioritaskan ketimbang cowok. Dan dia juga bilang, gak usah lebay jadi cowok. Cowok itu kuat, imunnya kuat, jadi gak usah cengeng.”

Saya menyadari dia sedang dalam situasi yang rapuh, kemudian saya tanya lagi, di mana letak kesalahan fatalnya?

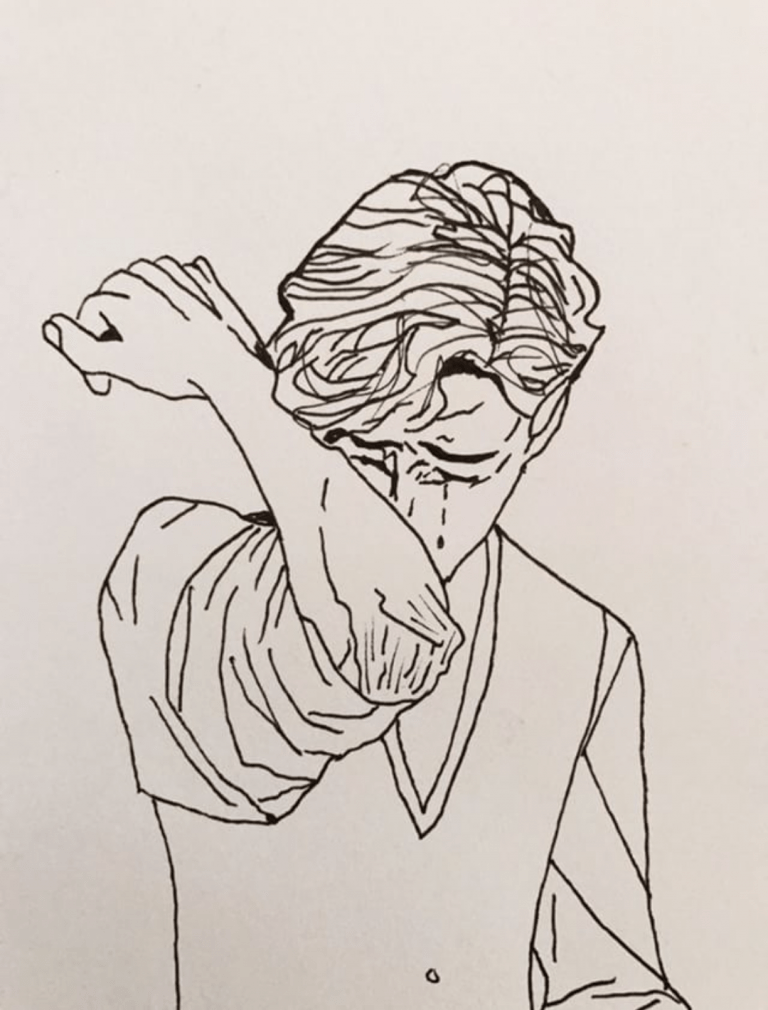

“Setelah dia bilang begitu, aku langsung menangis. Menangis di depan mukanya.”

“Menurutku menangis di depan wanita adalah kesalahan fatal. Aku gagal, Bung. Aku gagal menjadi laki-laki.”

Mungkin ketika mengakhiri kalimat yang ditulisnya itu, ia sedang menghapus beberapa air mata dengan bantuan lengan kirinya.

Mendengar cerita itu, saya juga merasa gagal. Gagal menjadi manusia. Bukan hanya gagal menjadi laki-laki.

Sialnya, saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa bilang, “kau benar, Bung. Nggak salah. Menangislah. Nggak ada yang melarang.”

“Untuk Apa Air Mata Dibenamkan di Mata Pria Bila Mereka Tak Diperbolehkan Menangis?”

“Kita ini manusia,” terusku, “label siapa yang boleh dan tidak boleh menangis itu hanya produk budaya, budaya yang dilahirkan dari masyarakat yang seksis.”

“Jangan takut. Kelemahan pria bukan terletak pada saat dia menangis. Tapi pada saat dia gagal bertanggungjawab. Pun, begitu dengan wanita. Kita ini sama. Sama-sama punya tanggung jawab untuk memerdekakan tiap manusia.”

“Jika tangisan laki-laki selalu dianggap suatu keanehan, saya khawatir, kita tidak akan pernah lagi mau menangis. Bukan karena takut. Tapi, karena sudah tak ada lagi air mata yang bisa ditumpahkan.”

Saya mengakhiri percakapan itu, dan dia tidak melewatkan tiap kalimat yang saya tulis. Entah apa yang sedang ia bayangkan, intinya ia belum lagi membalas.

Setelah tujuh menit berlalu, ia datang dan mengatakan: “Terimakasih banyak, Kawan! Besok aku akan menangis lagi. Ternyata menangis itu nikmat. Aku merasa tenang. Dan aku merasa menjadi manusia seutuhnya. Sekali lagi, terima kasih!”

Kemudian saya jawab: “Terimakasih kembali, Kawan. Jangan lupa cuci hati sebelum tidur. Jangan mati dulu. Jangan malam ini. Besok ceritakan lagi yang lebih menarik.”

Tanpa disadari, kita sering melukai tanpa mengalami sentuhan fisik. Melalui apa? Bahasa. Memang, kata-kata hanya sekadar kata-kata, tapi ia bisa saja berubah menjadi senjata, menjadi bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa meledak di situasi yang salah.

Sudah saatnya berhenti melihat seseorang dari jenis kelaminnya. Kenyataannya, menilai seseorang secara seksis adalah perilaku diskriminatif. Kalau jenis kelamin yang dijadikan tolok ukur dalam menilai seseorang, percayalah, kita tidak akan pernah bisa memperlakukan setiap orang secara adil.

Fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan tanpa sadar kita juga turut serta melanggengkan budaya ini.

Ingat, ya, budaya. Bukan fenomena alamiah.

“Kamu gak perlu kuliah tinggi-tinggi, kamu kan cewek, ujung-ujungnya juga bakal ngurus dapur, sumur, kasur”, “Aku ini laki-laki, jadi harus berjuang keras, kamu kan cewek, tinggal mempercantik diri aja, habis itu cari cowok yang udah mapan”, “Cewek gak baik keluar malem, biar aku aja”.

Kalimat-kalimat di atas sering kita jumpai. Bahasa yang lahir dari budaya masyarakat kita. Dan lucunya, sebagian ada yang mengamini itu.

Dampak dari budaya seperti ini cukup besar. Apa? Kita tidak lagi hidup secara merdeka. Kita dipaksa dan terpaksa tunduk pada “apa yang diinginkan masyarakat”, bukan pada “apa yang kita inginkan”, sehingga kita merasa apa yang kita lakukan adalah “memang sudah seharusnya begini”, padahal belum tentu.

Foto bersumber dari mentalgladiatormedia.com