“Chairil salah mencomot buku!”

Oleh Ziyad Ahfi

Berawal dari kematian seorang Profesor Sastra di Universitas Cambridge, Inggris— Bluma Lennon, Ia tewas ditabrak mobil di tikungan jalan pertama beberapa saat setelah keluar dari toko buku yang terletak di kota Soho. Setelah diketahui, peristiwa nahas itu terjadi ketika Bluma sedang menyusuri jalan sembari membaca puisi kedua dari buku lawas Poems karya Emily Dickinson.

Pada saat prosesi pemakaman Bluma, Professor Robert Laurel menutup pidatonya dengan kalimat yang kontroversial:

“Bluma membaktikan hidupnya pada sastra, tanpa pernah membayangkan bahwa sastralah yang akan merenggutnya dari dunia ini.”

Tak pelak, usai pidato itu terjadilah perdebatan sengit di kalangan akademisi. Banyak yang menuding Laurel merusak pidatonya dengan eufemisme murahan. Ada yang mengatakan bahwa Bluma mati gara-gara ditabrak mobil, bukan gara-gara puisi. Di sisi lain, ada juga yang membela Laurel dengan mengatakan bahwa tiap orang berhak menentukan diksi yang mereka anggap representatif.

Sampai-sampai dilakukan sayembara di kalangan mahasiswa dengan mengangkat tema “Hubungan antara Bahasa dan Realitas”, yang menimbulkan perdebatan sengit tentang semiotika lalu lintas kota London. Dari menghitung ulang jumlah langkah Bluma di trotoar, larik-larik syair apa saja yang sempat ia baca, kecepatan mobil, konteks kultural, bahkan linguistik pada detik kematiannya.

Buku dapat mengubah takdir hidup seseorang. Seperti kisah Bluma (yang ditulis oleh Carlos Maria Dominguez di dalam karya fiksinya “Rumah Kertas”, juga terjadi pada Roberto Roversi, seorang penjual buku di kota Bologna. Menurut cerita Stefano Benni – La Palmaverde, yang diterjemahkan oleh Mario F. Lawi, Roversi sering mengulang-ulang kalimat ini: “Buku-buku memilih siapa yang ingin membeli mereka.”

Roversi bukan penjual buku biasa. Ia merawat dan menyayangi buku seperti anaknya sendiri. Pernah suatu ketika, datang seorang pria berpakaian parlente datang dan melihat-lihat koleksi buku dengan cara membolak-balik buku itu secara buru-buru dan berantakan. Puas mengacak-acak beberapa buku, pelanggan itu menunjuk salah satu buku yang ingin ia beli.

“Aku mau yang itu,” ucap si pelanggan, “untuk hadiah, aku mau terlihat baik.”

Sejak awal Roversi telah mencurigainya. Menduga bahwa ia bukan seorang penyayang buku. Terlihat dari caranya membolak-balik halaman yang tak beraturan. Kemudian Roversi menjawab dengan senyum kecut dan sedikit mengejek, “maaf, tetapi yang itu sudah dijual ke Profesor Nihongi di Tokyo.”

Lalu orang itu menunjuk buku yang lain. Roversi tetap berkilah dan mengelak sambil mengatakan kalau buku-buku itu sudah dipesan oleh Profesor yang ia asal sebut nama dan kotanya; Seorang profesor Inggris bernama Booker, seorang kritikus Prancis bernama Des Livres, seorang penjual buku Jerman bernama Lohengrin. Sampai akhirnya si pelanggan pasrah dan pergi dengan tangan hampa.

Kisah-kisah buku yang mengubah takdir hidup orang-orang juga terjadi di kalangan para tokoh bangsa Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bung Hatta dan kegilaannya pada buku? Pasca proklamasi kemerdekaan, si Bung ingin menunaikan janjinya untuk segera menikah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminang Rahmi, seorang gadis yang dikenalkan oleh Bung Karno, dan Hatta menerimanya.

Menjelang hari pernikahan tiba, Bung Karno iseng bertanya pada Bung Hatta, “Bung, apa mahar yang akan kau siapkan untuk calon istrimu?”

Dengan enteng Bung Hatta menjawab, “aku telah menyiapkan buku Alam Pikir Yunani sebagai maharku.”

Ah, sialan! Tiadakah mahar yang lebih romantis dari sebuah buku? Sebegitu tingginya derajat buku sampai Bung Hatta memberikannya sebagai mahar di hari yang paling sakral di sepanjang hidupnya?

Kejadian yang lain juga terjadi pada Chairil Anwar, penyair flamboyan pelopor angkatan 45. Ia berniat mencuri buku di toko buku milik orang Belanda. Benar, Chairil merencanakan tindak pencurian buku! Buku yang ingin ia curi bukan main-main, yaitu Zarathustra, karya Friedrick Nietzsche, seorang filsuf nihilis Jerman, yang terkenal karena kalimat “Tuhan Telah Mati”. Chairil sudah bersiap sedia melancarkan aksi, bermodal celana gombrang berkantong besar. Ia mengintai dari kejauhan. Membaca situasi. Mengatur siasat. Lalu, apa yang terjadi? Chairil salah mencomot buku! Sebagai “maling” amatiran, ia terlalu ceroboh dan terburu-buru berlari. Hingga menyadari jika buku yang ada di tangannya bukanlah Zarathustra, melainkan Injil yang tampilan fisiknya mirip dengan buku target operasinya. Chairil yang malang.

Sebagai seorang yang mati dalam keadaan muslim, Chairil dalam beberapa syairnya pernah menulis puisi tentang Isa atau Yesus dengan sangat apik. Puisi itu ditulis sebagai persembahan kepada para sahabatnya, para pemeluk kristiani yang teguh. Sunardian Wirodono mengatakan, jangan-jangan Chairil Anwar bisa menulis puisi sebagus itu mungkin berkat aksi pencurian gagal yang pernah dilakukannya itu.

Kalau benar begitu, seperti yang diutarakan Sunardian tentang Chairil dan puisi ‘Injil’-nya tersebut, aku cuma mau bilang, ‘mampus kau dikoyak-koyak Injil, Bung!’”

Seorang kawanku yang baik, Zaki, memiliki koleksi ribuan buku di kamar kontrakannya. Saban aku ke sana dan memerhatikan koleksi buku-bukunya, ia seperti curiga dan lirikannya itu, bagai tatapan penjaga toko buku yang curiga jika aku akan mencuri kitab Injil. Mungkin dia mengira aku akan meniru Chairil idolaku itu. Ia pasti berpikir buruk jika aku bakal mengambil satu atau dua buku untuk kubawa pulang dan tak akan pernah kukembalikan seperti yang biasa kulakukan pada perpustakaan kampus. Sebenarnya bisa dibilang iya bahwa aku pernah punya niat begitu. Pikiran buruk Zaki itu sebenarnya tidak salah lagi. Tapi niat itu kuurung saat kulihat kedua biji matanya melotot tajam ke arahku. Maka demi persahabatan, aku menolak membicarakan buku di depannya. Apalagi tentang buku-bukunya yang bertingkat-tingkat mirip kantor penerbit itu.

Aku tahu dia seorang pecinta buku karena tiga indikator; Pertama, tiap bukunya dibaluti sampul tebal yang susah dimakan rayap dan ditembus debu. Kedua, tiap buku itu diberi identitas sang pemilik. Dan yang ketiga, ini yang membuatku percaya bahwa ia benar-benar mencintai buku-bukunya, di halaman pertama setiap bukunya pasti selalu ada sebuah peringatan berhuruf kapital:

BAGI SIAPA YANG MEMINJAM, HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA!!!

Ttd,

ZAKI

Sewaktu kami sedang mendiskusikan banyak hal, aku pernah iseng bertanya kepada Zaki kenapa ia begitu menyayangi buku-buku itu? Ia menjawab, “aku bukan mencintai bukunya, tapi aku mencintai penulisnya. Karena aku mencintai penulisnya, aku jadi merasa amat bertanggung jawab untuk merawat apa yang sudah mereka tulis.” Sesederhana itu cara kawanku ini mencintai.

Kawanku yang lain, Boy, menolak mencoret-coret buku. Baginya buku tidak layak dikotori oleh apapun. Termasuk niat baik menggaris dan melipat halaman yang dianggap penting. Katanya, “kalau kalian benar-benar banyak mengambil manfaat dari buku, jangan pernah perlakukan mereka seperti itu.”

Berbeda dengan Boy, aku justru melakukan hal sebaliknya. Aku suka menggaris dan melipat halaman. Meski aku punya banyak pembatas buku. Menurutku, dengan mencoret dan melipat, aku bisa lebih mudah memahami dan mengingat hal-hal penting yang terkandung di dalamnya. Cinta memang rumit, ia bisa bekerja dengan cara yang kontradiktif pada masing-masing orang.

Boy sering marah padaku karena soal ini. Itulah sebabnya mengapa aku tidak pernah membaca buku di depannya. Dia pernah bertanya saat kami berpapasan di lorong kampus;

“Buku apa yang sedang kau baca?”

“Gak ada Boy,” jawabku.

“Kenapa?” tanyanya.

“Karena kalau kujawab ada, kau pasti bakal bertanya, buku itu sudah kaucoret apa belum? Dan, kau tahu Boy, aku takut melukai hatimu. Haha..”

Selain kawan-kawanku, aku juga punya cerita sentimentil mengenai buku. Bermula semenjak aku terpaksa meninggalkan Jogja tiga bulan yang lalu, apalagi kalau bukan karena COVID-19 ini, lalu kecemasan sering menghantuiku. Seringkali aku dibayang-bayangi oleh memikirkan bagaimana nasib kamarku yang ditinggal pulang kampung dalam waktu yang lama. Sekitar empat minggu yang lalu, aku ditelpon oleh abang sepupuku yang memilih untuk menetap di sana sampai pandemi ini berakhir. Dia memberikan kabar buruk. Katanya, kemarin sore hujan deras. Di lantai atas, air menggenang sampai selutut, karena ada saluran air yang tersumbat di depan kamarku.

Sialan. Kunci kamar kubawa pulang, sehingga kamarku tidak bisa dibuka untuk memastikan bagaimana keadaan di dalam. Aku tidak memikirkan kasur, lemari, helm, atau rak sepatu. Dalam pikiranku cuma buku.

Sejak kabar itu sampai di telingaku, aku tidak berhenti melamun dan mencari cara. Meminta tolong pada abang sepupuku buat mendobrak pintu dan menyelamatkan buku-buku itu, tapi ia menolak sebab pintu itu adalah pintu rumah kontrakan. Bukan punya nenek moyang kami.

Hingga pada tanggal 17 Mei yang lalu, di Hari Buku Nasional, aku iri melihat orang-orang merayakan hari buku. Mereka memposting buku favorit masing-masing. Secara tidak sadar, mereka sedang mengingatkanku pada buku-bukuku yang bisa jadi telah porak poranda dimakan rayap atau bahkan mampus dikoyak-koyak banjir. Bagaimana tidak uring-uringan menyaksikan orang-orang mengucapkan “Selamat Hari Buku”, tapi nun di Jogja sana buku-bukuku sedang tidak jelas bagaimana takdirnya. Padahal bila hari ini dilakukan penghitungan harta kekayaan terhadap semua warga negara, mungkin cuma buku-buku itulah harta kekayaanku satu-satunya.

Dari kejauhan, aku hanya bisa berpasrah dan berharap, kalau ada buku yang harus selamat, aku berharap buku tersebut adalah buku yang dibeli dari hasil pinjaman duit kawanku, Babok.

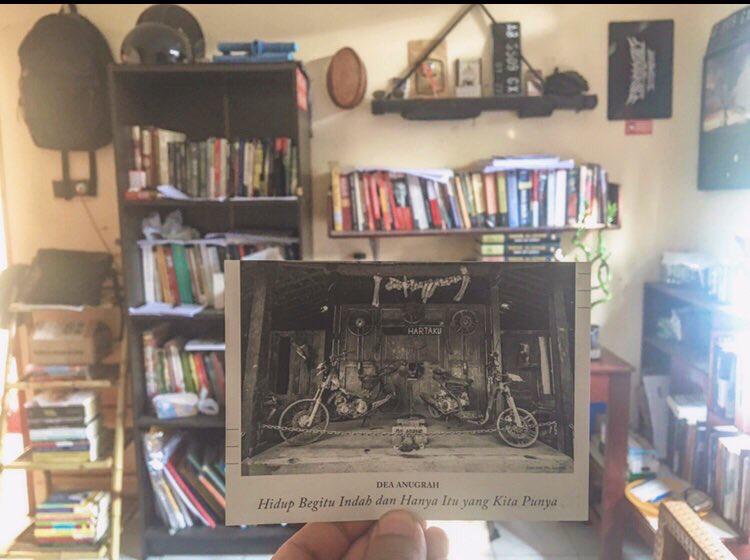

Sejak pinjaman duit dari Babok yang baik itu, aku jadi mencintai buku yang kubeli bukan semata karena soal isinya yang menarik, melainkan karena peristiwa bagaimana buku itu bisa dibeli. Aku ingin menghargai ketulusan Babok, sebab ia menyelamatkanku di saat aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibaca. Hanya buku itulah satu-satunya buku yang pernah kureview di Kopi Travel Blog. Supaya Babok tahu, bahwa aku tidak main-main soal buku, dan pinjaman duit darinya itu, sebagai salah satu pinjaman duit paling bersejarah dalam hidupku.

Kejadian itu terjadi di penghujung bulan November tahun kemarin. Saat duitku tinggal recehan ditambah satu sisa lembar terakhir. Aku memutuskan untuk menghabiskannya di toko buku. Kutelpon Babok, buat menambah sekitar 35 ribu lagi. Karena harga buku yang ingin kubeli kisaran 75 ribu. Kukira ia bakal menolak, seperti yang biasa ia lakukan. Mungkin kali ini dia mau karena saat meminjam kusertakan juga alasan “buat beli buku”.

“Buku apa?” tanyanya.

“Novel Joko Pinurbo, judulnya Srimenanti,” jawabku.

“Oh, penyair yang beribadah pakai puisi itu, ya?”

“Betul!”

Tak menunggu lama, transferan dari Babok mendarat di dalam rekeningku. Buku itu langsung kubeli, meski besoknya aku belum tahu mau makan pakai apa. Yang penting buku sudah ditangan. Urusan rezeki, kuyakini itu urusan belakangan, sebab aku tak mau menghina Tuhan, seperti yang dikatakan Sujiwo Tedjo, “besok kau takut nggak bisa makan, berarti kau sudah menghina Tuhan.”

Seperti yang dilakukan Chairil, menurut cerita anaknya, Evawani Alissa, anak satu-satunya Chairil, di dalam diskusi Merayakan Chairil Anwar di Tempo, mengatakan, “kata mama saya, ayah (Chairil) itu mending besok tidak makan daripada tidak beli buku.”

Antara Aku dan Chairil hidup di rentang zaman yang berbeda. Tentu Chairil, pria nyentrik yang mampu mengoyak-ngoyak hati para wanita itu, tidaklah pantas untuk kubanding-bandingkan dengan diriku yang hanya seorang pria malang yang mengoyak celananya buat dijadikan kain lap lantai basah bekas hujan kemarin sore. Menyedihkan. Tapi mau bagaimanapun, di antara perbedaan yang bagai matahari dan lilin redup itu, kami ternyata dipersatukan oleh satu peristiwa yang sama: lebih baik tidak makan daripada tidak membeli buku.

Sebab, bagi para pecinta buku, dan mereka yang menjadikan buku sebagai kawan, lebih baik tidak makan, daripada mati penasaran karena tidak sanggup membeli buku.

Begitulah cinta bekerja, beserta kegilaan yang menyertainya.