“Aku hidup dan harus menikmatinya.”

Oleh Ziyad Ahfi

Suatu hari kawan lamaku datang berkunjung sekaligus menenteng kartu undangan pernikahan di tangan sebelah kirinya. Ia mengucap salam, menjulurkan tangan kanan, dan tersenyum saat aku hendak mempersilakan masuk.

Belum sempat berbasa-basi, ia langsung memberikan undangan dan saat itu juga segera kubaca. Awalnya aku cuma berniat mencari tahu nama bapaknya, supaya suatu saat ketika dia bertingkah tolol dan mencoba menjadi bapak-bapak bijak, aku bisa lebih mudah memperingatinya dengan memanggil nama bapaknya, seperti yang kami lakukan dulu sewaktu SD.

Undangan itu tebal. 5 halaman. Seperti perkiraanku, belum ada yang menarik selain ucapan selamat berbahagia. Setelah beberapakali membolak-balik dan berhenti di bagian belakang, aku menemukan puisi masyhur karya Lord Sapardi, “Aku Ingin”.

Kubaca sekilas, seakan-akan terkesima, justru aku sedang terheran-heran. Kutanya padanya, kenapa harus puisi “Aku Ingin”? Ia menjawab, katanya karena puisi itu adalah lambang kebahagiaan. Bentuk ucapan cinta yang paling dalam. Cinta yang tidak sesederhana kalimat yang terkandung di dalamnya.

Keinginan, kataku dalam batin, bukannya bentuk penderitaan yang paling kekal selama manusia masih merasa kurang?

Kalau seandainya aku diberi kesempatan meminta satu hal sebelum diterjunkan ke alam dunia, aku akan meminta agar “bisa hidup tanpa punya hasrat untuk membutuhkan apa-apa” atau bahkan “tidak pernah sama sekali”. Saban hari aku disiksa kecemasan. Kecemasan yang lahir dari keinginan-keinginan yang tidak habis dan terus berulangkali mengejarku. Menyiksaku.

Sayangnya, itu musykil terjadi. Karena kenyataannya aku sudah terlempar begitu saja ke dunia ini tanpa pernah meneken kontrak tanda setuju. Paling tidak, yang harus aku terima, aku hidup dan harus menikmatinya. Begitu kata kawanku yang lain, Boy, ketika kami berguru kepada tukang bakso di depan rumahnya.

Meski puisi itu sering dipakai untuk perayaan kebahagiaan, menurutku Lord Sapardi menulisnya dalam keadaan tidak berbahagia, seperti yang dikira orang-orang. Jatuh cinta mungkin, iya. Tapi, apa iya, tiap yang jatuh ke dalam cinta melulu jatuh ke dalam kebahagiaan? Bisa jadi jatuh ke dalam lubang buaya. Lubang Jepang. Atau got sampah pembuangan akhir. Kan, bisa jadi?

Di larik pertama, ia menulis “Aku ingin mencintaimu dengan sederhana”. Di bagian ini makna sederhana yang ia maksud dijawab oleh larik kedua, “Dengan kata yang tak sempat diucapkan”. Cinta yang tidak pernah disampaikan. Cinta yang dipendam. Sendiri. Dalam diam. Tanpa kata-kata. Namun di larik ketiga, tertulis metafora yang menggambarkan cintanya secara keseluruhan, “Kayu kepada api yang menjadikannya abu”. Kayu bisa diartikan si penulis, api bisa diartikan orang yang dicintai penulis. Kayu ingin melebur ke dalam bara api, bersatu, sehingga menjadikannya tiada. Hangus terbakar. Melebur menjadi abu.

Aku melihat sebuah ungkapan cinta yang justru tidak sederhana. Cinta yang tidak berbalas. Bahkan belum pernah disampaikan sama sekali kepada orang yang ia cintai. Seperti Majnun yang tersiksa. Disiksa oleh keadaan. Kerena ketidaksanggupannya menerima kenyataan, bahwa Layla memang jauh dari pelukannya. Majnun tahu cintanya tidak berbalas, tapi ia terus mencoba. Memendam sakit. Tumbang. Bangkit. Berkali-kali. Sampai ia menderita.

Galeh Pramudianto menulis di salah satu bait puisinya “Partikel Hantu”, katanya, “di hadapan cinta/ bunuh diri terjadi/ berulang kali”.

Mencintai adalah bunuh diri. Di dalam mencintai, terselip keinginan. Dan keinginan, sesuatu yang terus ada selama kehidupan belum berakhir. Konsekuensi dari keinginan: penderitaan.

Jangan paksakan cinta. Mencintailah seperlunya. Secukupnya. Ketika nanti cintamu tidak berbalas. Kau hanya perlu mundur dan mencoba peruntungan lain.

Supaya tidak ada yang perlu disalahkan atas penderitaanmu. Sebab keinginan yang besar, tanpa pernah menyadari penderitaan di depannya, akan merasa dunia ini jahat dan brengsek. Tidak heran apabila tiap mereka yang jatuh ke dalam ikatan cinta, berulangkali melakukan percobaan bunuh diri.

Ketika undangan kuterima, kulempar ke atas meja, aku cuma bisa tersenyum. Kubilang padanya, kalau suatu saat nanti pernikahan sudah tidak se-indah isi kepalamu sekarang, datanglah kemari, masih banyak kegembiraan kecil yang patut kita rayakan; sepakbola, point blank, rokok, musik, dan semua sejenis kebahagiaan yang selalu ditolak orang-orang idealis.

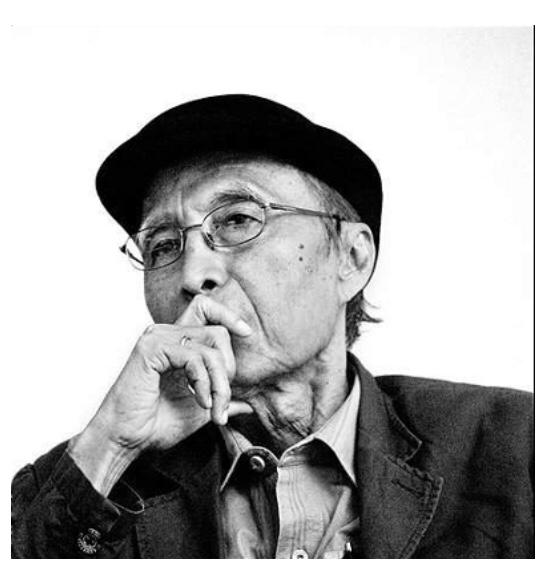

Foto Sapardi Djoko Damono bersumber dari indonesiakaya.com