Dan yang paling sentimentil: dia membuat kita menertawai diri kita sendiri.

Oleh Ziyad Ahfi

Puisi-puisi di buku “Puisi Mabok dan Yaudahlah” karya Charles Bukowski yang gua minta secara cuma-cuma ke penerjemahnya langsung, Hamzah Muhammad, nggak kayak puisi-puisi pada umumnya.

Sebagai orang yang nggak tumbuh di lingkungan Sastra, atau orang yang gak nimba ilmu di dunia begituan, gua selalu mengira puisi itu harus ditulis secara bijak-bestari, seperti twit-twitnya Fiersa Besari. Atau umpatan-umpatan menyedihkan akun-akun Instagram puisi paling galau se-Endonesia yang dibumbui soundtrack ala-ala yang membuat pembaca atau penonton makin berlinang air mata. Ternyata apa yang gua lihat selama ini, salah. “Puitis” itu gak mesti galau. Puitis itu bisa juga menyenangkan, menggembirakan, contohnya, kayak apa yang tertulis di puisi “Ngibur Pacar”:

Pacaran kami ibarat tentara Vietnam

yang gempur-gempuran ngelawan tank musuh

di jaman perang dulu, jadul deh pokoknya

sejadul anjing tua yang lesu terus ketabrak pas nyebrang jalan.

Mungkin orang-orang kayak gua, yang kurang pandai membangun metafora, akan menggambar situasi menyedihkan dengan kalimat yang mudah, tentunya, seperti menggambar wanita yang sedang menangis di tengah hujan, berjalan pulang sambil berharap kekasihnya datang, menggandengnya, kemudian memberinya pelukan, dan mengusap air matanya yang jatuh. Pokoknya segalau-galaunya. Tapi, Bukowsi, nggak. Dia justru membuat situasi menyedihkan terlihat begitu apa adanya: “sejadul anjing tua yang lesu terus ketabrak pas nyebrang jalan.”

Beberapa kritikus sastra menggolongkan Bukowski ke dalam perintis aliran Dirty Realisme (Realisme Kotor). Kata Wikipedia, Realisme Kotor adalah istilah yang diciptakan oleh Bill Buford dari majalah Granta untuk mendefinisikan Gerakan Sastra Amerika Utara. Kata Buford, “Realisme Kotor adalah fiksi generasi baru penulis Amerika. Mereka menulis tentang isi perut kehidupan kontemporer – suami yang ditinggalkan, ibu yang tidak menikah, pencuri mobil, pencopet, pecandu narkoba – tetapi mereka menulis tentang hal itu dengan detasemen yang mengganggu, kadang-kadang mendekati komedi. Bersahaja, ironis, terkadang biadab, tetapi terus-menerus berbelas kasih, cerita-cerita ini membentuk suara baru dalam fiksi.”

Menurut gua, cara Bukowski berpuisi adalah cara yang paling jujur. Mengetuk sisi terdalam kehidupan kita. Membisikkan ke telinga kita bahwa kita tidak perlu berharap banyak pada kehidupan yang serba baik. Dia menghampiri kita dengan cara kotor, supaya kita berani jujur terhadap kotoran yang kita sembunyikan. Dan yang paling sentimentil: dia membuat kita menertawai diri kita sendiri.

Gua gak punya naskah aslinya. Jadi gua ga tahu bagaimana Bukowski menulis puisi ini dalam bahasa Emak kandungnya. Bagaimana situasi psikologisnya saat itu, bagaimana budaya orang-orang yang ada di lingkungannya. Kendati demikian, sewaktu ngebaca terjemahan bang Hamzah, gue jadi ngerasa, Bukowski ini kok seolah-olah adalah seorang putra kandung yang lahir dari Rahim Emak-emak Rawamangun. Bukan penyair karismatik yang tumbuh di Los Angeles.

Hampir di tiap puisinya, Bukowski menyebut nama-nama Negara dan kota di Amerika Serikat; Arizona, New Mexico, Nevada, Utah, Kansas City, seakan-akan dengan gaya terjemahan yang dibuat ala Betawi ini, membuat bayangan gua jadi berubah. Gua justru jadi ngebayangin Bukowski cuma sedang berkeliling Jabodetabek, jalan-jalan bareng pacarnya, sekadar melepas hasrat untuk nyari angin, macam sepasang kekasih “gabut” jaman sekarang:

Kami sama sekali nggak peduli

sama apa pun terjadi di sekeliling.

Seringnya kami ya ngabisin waktu di mobil,

muter-muter aja, atau piknik

ke kebun raya

atau ngiderin kota gelap-gelapan

dari New Mexico, tembus ke Nevada dan Utah.

Atau kami biasanya rebahan

di atas kasur doi

yang terbuat dari kayu pohon-oak.

Saling natap ke depan,

terus mandangin lipatan gorden jendela

lama banget.

Atau mandangin langit-langit kamar

yang udah mulai retak

Tujuan dibuat dengan gaya seperti ini, karena apalagi kalau bukan untuk: mendekatkan yang-asing menjadi yang-akrab. Khususnya, mendekatkan orang-orang awam macam gua gini yang sulit mahamin gaya berpuisi orang-orang luar.

Ngebaca puisi ini ga perlu diulang-ulang, serius, puisi ini ga sekaku puisi yang lo bayangin. Lu ga perlu bersusah-payah sampai harus nyeduh kopi, beli rokok, atau merenung sambil berak dulu di toilet untuk mahamin tiap kalimat yang ada di puisi ini. Lu cuma butuh siapin mulut buat ketawa, sama satu lagi, siapin air putih anget, biar kencing lo ga kuning.

Di buku ini, Penulis ngomong sesuka hati, ngoceh bebas ngelantur, seperti sedang mendongeng tentang kejadian-kejadian yang dia alami sehari-hari. Kalo Bukowski hidup di Endonesia, gua yakin, dia bakal disuruh temen-temennya ngelawak di tongkrongan sampe mulutnya geter dan bajunya berlumur keringet.

Pertama, dia menulis hal yang paling private: tentang gaya pacarannya yang intim (tanpa sensor dan berpura-pura alim), tentang cinta monyet, tentang hidup yang gak harus repot (hanya perlu dibawa mabok dan yaudahlah), dan tentang hidup yang pesimis (bukan hidup yang serba gelap, tapi bagaimana menerima kejadian-kejadian dan kepastian).

Dan yang paling gua apresiasi dari puisi ini adalah: kejujurannya. Seperti kalimat awal di kata pengantar dari Penerjemah: “Jika kita mengandaikan puisi dapat menyelamatkan manusia dari kesedihan, justru Bukowski tidak sudi kita berpura-pura kalau hidup ini tidak getir.”

Hidup ini getir, itu kalimat yang cocok buat menggambarkan isi kepala Bukowski di dalam keseluruhan puisi ini. Sebab itu kita tidak perlu berpura-pura. Kita nggak harus memakai topeng berlapis-lapis, berpura-pura bahagia, berlindung di balik lagu “Melukis Senja” Budi Doremi, sok-sokan kuat melawan ketidakpastian hidup. Sebagaimana hidup yang dibayangin Lord Puthut EA, hidup ini brengsek, dan kita dipaksa menikmatinya.

Situasi “keterpaksaan” selalu mengantarkan kita kepada dua pilihan rumit. Menikmatinya atau bersedih atasnya. Seperti yang gua lihat, Bukowski memilih untuk “menikmatinya.”

Entah harus disampaikan dengan cara apalagi, intinya puisi ini berhasil mengoyak kebekuan bahasa puisi yang sopan dan santun, juga berhasil menyediakan ruang tengah antara yang-baik atau yang-buruk, antara sopan dan kurang ajar.

Dan yang tersisa dari kepala gua setelah membaca puisi ini: sebenernya yang brengsek ini penulisnya atau penerjemahnya?

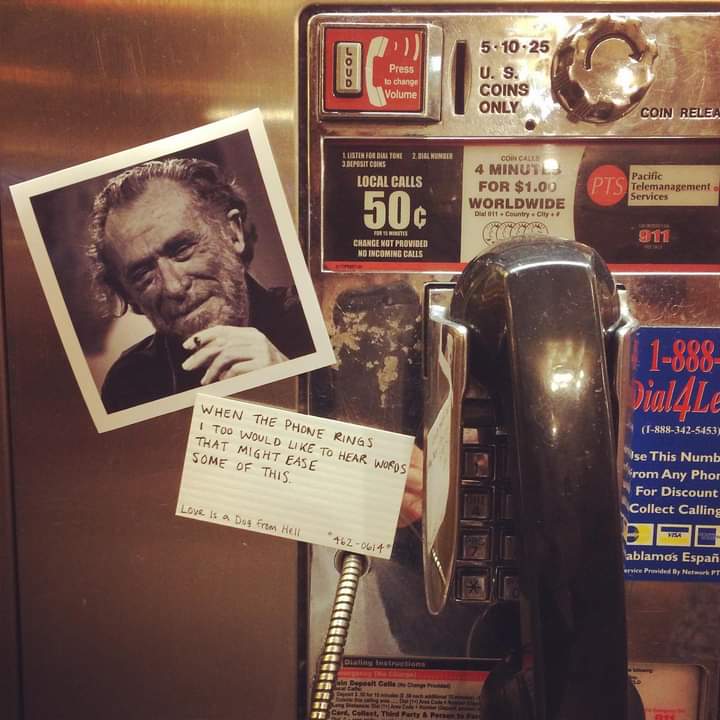

Foto bersumber dari CharlesBukowski.com

Bagi yang mau stensilan puisi ini, sila berkunjung ke tautan yang ada di bio Instagram Hamzah Muhammad (sudah diunggah di Library Genesis)